Казанская научная школа ветеринарных хирургов

Кафедра хирургии ведет свою историю с 1875 году, когда она отделилась от единственной тогда клинической кафедры, объединявшей все клинические дисциплины (эпизоотологию, паразитологию, хирургию, терапию и др.).

Первые лекции по незаразной патологии читал профессор П.Т. Зейфман. Кроме общей и частной хирургии он преподавал акушерство, диагностику и оперативную хирургию.

В 1881 г. кафедру хирургии возглавил профессор Казанского университета Л.Л. Левшин. Преподавал хирургию тогда доцент Григорий Петрович Кириллов — выпускник Петербургской медико-хирургической академии. В 1878 году он защитил магистерскую диссертацию на тему: «О развитии и строении новообразований при жемчужной болезни у рогатого скота».

В Казанском ветеринарном институте работал 34 года: доцентом, экстраординарным профессором, заведующим кафедрой хирургии (1888-1921 гг.) и 3 года – директором института (1908-1911 гг.). Это был высокообразованный, интеллигентный человек, внесший в хирургию неоценимый вклад. Еще за 20 лет до Коха в своей диссертации он впервые описал туберкулезный бугорок. Г.П. Кириллов — автор первого учебника «Хирургическая патология», один из основоположников казанской научной школы ветеринарных хирургов. С первого выпуска и до самой смерти в 1921 г. был бессменным редактором «Ученых записок Казанского ветеринарного института». Он ввёл в хирургическую практику новые способы обезболивания и послеоперационного лечения, проводил теоретическое исследование хирургической патологии, создал основы Казанской научной школы ветеринарных хирургов.

В судьбе кафедры хирургии были многократные разделения и объединения. В 1906 г. из состава объединенной кафедры хирургии в первый раз отделилась кафедра оперативной хирургии с топографической анатомией. Заведующим вновь открывшейся кафедры назначается ученик Г.П. Кириллова — Л.С. Сапожников. В течение почти 15 лет Г.П. Кириллов и JI.C. Сапожников параллельно работали заведующими двух самостоятельных кафедр хирургии.

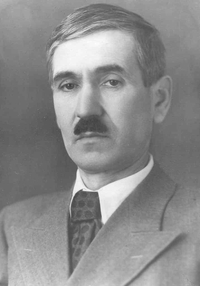

Л.С. Сапожников, профессор, заведующий кафедрой общей и частной хирургии (1910-1937)

Л.С. Сапожников окончил Казанский ветеринарный институт в 1900 году, защитил магистерскую диссертацию в 1904 году. В 1907-1911 годах проходил стажировку у известных медицинских хирургов в Казани и Москве, в крупнейших ветеринарных клиниках Германии, Голландии, Бельгии, Швейцарии, Австро-Венгрии. Превратил клинику Казанского ветеринарного института в центр ветеринарной хирургии России. Деятельность Л. С Сапожникова была многогранна и плодотворна: он разработал ряд оригинальных операций, сконструировал операционные столы. Основные направления научных исследований – асептика и антисептика, обезболивание техники операция, раневой процесс, методы патогенетической терапии и кастрации. Воспитал большой отряд учеников, докторов наук, профессоров. В Казани он становится основателем научной школы ветеринарных хирургов.

Октябрьскую революцию Л.С. Сапожников встретил в дворянском чине. Вместе с войсками адмирала Колчака уехал из Казани в Омск, где организовал Сибирский ветеринарно-зоотехнический институт, стал первым директором института (1920-1922г.г.). В 1922 году он вернулся в Казанский ветеринарный институт и стал заведующим кафедрой общей и частной хирургии. Под его руководством защищено 30 диссертаций.

Главной заслугой Л.С. Сапожникова, создавшего Казанскую школу ветеринарных хирургов, является воспитание выдающихся учеников-профессоров Б.М. Оливкова, А.П. Студенцова, Т.С. Минкина, В.Г. Зайцева, П.И. Шаталова, И.Д, Медведева, И.Я. Тихонина, А.А. Веллера, Л.А. Ганимедова, Х.Х. Абдюшева, А.С. Макарова, и многих других, внесших существенный вклад в развитие ветеринарной науки и практики.

Ученики Леонида Степановича создали свои научные школы: профессор Б.М. Оливков – Московскую школу ветеринарных хирургов, А.П. Студенцов – Казанскую школу ветеринарных акушеров, А.А. Веллер совместно с К.И. Шакаловым и Г.С. Кузнецовым создали Ленинградскую школу ветеринарных хирургов.

Профессор Оливков Б.М.

После смерти Л.С. Сапожникова, в 1937 г. кафедрой общей и частной хирургии заведует проф. Т.С. Минкин (1937-1956).

Профессор

Минкин Т.С. – заведующий кафедрой общей и частной хирургии (1937-1956)

Однако, в связи с переездом Т.С. Минкина в другой институт, в 1956 две кафедры опять сливаются в одну под руководством проф. В.Г. Зайцева (1956-1961).

Профессор Зайцев В.Г. – заведующий кафедрой хирургии (1956-1961 гг.)

B 1961 г. кафедра хирургии вновь разъединяется на две: кафедру общей и частной хирургии и кафедру оперативной хирургии с топографической анатомией. Их заведующими назначаются, соответственно, профессора А.С. Макаров (1961-1971) и В.В. Мосин (1961-1990).

Мосин В.В. – профессор, заведующий кафедрой оперативной хирургии с топографической анатомией (1961-1990)

Профессор Макаров А.С.

Заведующий кафедрой общей и частной хирургии (1961-1971 гг.)

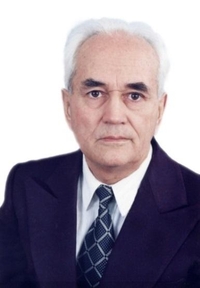

После смерти А .С. Макарова кафедрой общей и частной хирургии заведуют профессора В. Г. Бушков (1972-1984), М.III. Шакуров (1984-2010). С 1990 года кафедры оперативной хирургии и общей и частной хирургии были объединены в одну кафедру – хирургии и заведующим назначен проф. М.Ш. Шакуров.

Профессор

Шакуров М.Ш. Заведующий кафедрой

(1984-2010 гг)

В 2010 году кафедра хирурги перенесла еще одну подобную «операцию» и была переименована в кафедру ветеринарной хирургии. С 2010 года по 2013 годы кафедрой ветеринарной хирургии заведовал профессор Ф.А. Сунагатуллин, с 2014 по 2016 годы – доктор ветеринарных наук, доцент Ф.В Шакирова, с 2016 по 2017 год – доцент И.Г.Галимзянов.

В 2017 году путём объединения кафедр ветеринарной хирургии и акушерства и патологии мелких животных создана кафедра хирургии, акушерства и патологии мелких животных. Заведующим кафедрой был назначен доцент И.Г. Галимзянов.

Значительным вкладом в ветеринарную науку и практику являются исследования по разработке, внедрению и изучению механизма действия различных методов новокаиновой блокады нервной системы. Основоположник учения о новокаиновой блокаде, как особом виде патогенетической терапии, А.В. Вишневский не без основания отмечал, что его идеи нашли поддержку и плодотворное развитие в работах хирургов нашего института. Т.С. Минкиным, В.В. Вишняковым и И.Я. Тихониным разработана поясничная новокаиновая блокада.

Новый творческий подъем и крупные достижения казанских хирургов, начиная с 60-х годов прошлого столетия связаны с именем выдающегося ученого, хирурга и организатора высшего образования, заслуженного деятеля науки РФ и РТ, лауреата Госпремии СССР, доктора ветеринарных наук, профессора В.В. Мосина.

Основным направлением научного поиска кафедры оперативной хирургии была разработка методов патогенетической терапии заболеваний органов брюшной и тазовой полостей, опорного аппарата животных. Кандидатская (1951) и докторская (1957) диссертации В.В. Мосина посвящены разработке, изучению механизма действия надплевральной новокаиновой блокады (ННБ) у разных видов животных.

Под руководством В.В. Мосина сотрудниками кафедры оперативной хирургии проведаны обширные исследования по разработке бескровных способов кастрации.

Василий Васильевич Мосин был прекрасным педагогом. Его лекции пользовались большим успехом. Он просто, доходчиво и живо излагал материал, поражая слушателей своей эрудицией. Под его руководством и при его непосредственном участии на кафедре было внедрено телевидение, видеозапись типовых хирургических операций, изготавливались учебные диафильмы, разработана этапно-модульная технология изучения оперативной хирургии.

Результаты многогранных научных исследований профессора В.В. Мосина обобщены в более чем двухстах научных трудах и монографиях. Под его руководством выполнено и защищено 49 кандидатских и 8 докторских диссертаций. Он неоднократно выступал с научными докладами на международных конгрессах, где его труды получали высокую оценку. В Казани вырос крупный ученый, основавший свое направление и научную школу, которую его многочисленные ученики успешно развивают.

Продолжая научное направление, основанное В.В. Мосиным, его ученик М.Ш. Шакуров разработал новокаиновую блокаду грудных внутренностных нервов (НБГВН) и пограничных симпатических стволов у разных видов животных (1969).

Учениками Л.А. Сапожникова большое внимание было уделено разработке способов стимуляции регенеративных процессов при механических повреждениях тканей и органов. При изучении механических поражений А.С. Макаровым и Г.Н. Васиным были выявлены видовые и типологические особенности течения раневого процесса. С учетом видовой и типологической резистентности разработаны рациональные принципы лечения ран у животных. Дальнейшими исследованиями доказано положительное влияние монотиобромина, формафина и мефопрана на течение раневого процесса при инфицированных ранах и гнойно-некротических поражениях дистального отдела конечностей.

Важно отметить, что эффективность этих препаратов значительно возрастает при использовании их на фоне новокаинизации соответствующей зоны симпатической иннервации.

Продолжателями казанской научной школы хирургов изучены свойства и лечебная эффективность при лечении асептических и инфицированных ран мягких тканей электрохимически активированных растворов (ЭХАР) — «анолита» и «католита». Установлены их высокие лечебные свойства при раневом процессе (В.П. Коростелева, 1997).

О.И. Шоркиной (1997) выявлена выраженная терапевтическая и профилактическая эффективность стафилококкового анатоксина и тимогена при сочетанном их применении с хирургической обработкой патологических процессов и соответствующего местного лечения при гнойно-некротичесхих заболеваниях пальцев у крупного рогатого скота.

Н.Б. Кукушкин (1999) добился успеха, применяя препарат «ДОЛ» и надпевральную новокаиновую блокаду при послеродовых гнойных эндометритах у коров.

Интересные результаты получены аспирантом А.Г. Макаровым (1999) при лечении асептических инфицированых ран и воспалении наружного и среднего уха с применением электромагнитных излучений крайне высокочастотного диапазона (КВЧ). Им получены два патента. Гынку С.П. (2007) проводил лечение ран у животных с применением растворов, обработанных энергией электромагнитных полей миллиметрового диапазона наноуровневой интенсивности.

Аспиранты и соискатели кафедры хирургии провели разносторонние исследования c применением новокаиновых блокад симпатической иннервации в сочетании с различными антимикробными препаратами, стимуляторами специфических и неспецифических факторов защиты организма, ускоряющими регенеративные процессы поврежденных тканей.

Использовались стафилококковый анатоксин, гипериммунная например, антитоксическая противостафилококковая сыворотка, которые оказались высокоэффективными при лечении острой катаральной бронхопневмонии у телят в сочетании с НБГВН, мефопран, озонированные растительные масла и озонированный физраствор, эффективные при острых катаральных и гнойно-катаральных коньюнктиво-кератитах у собак и крупного рогатого ската, хемосорбционного волокна ВИОН КН-1 и АС-1 при лечении инфицированных ран у животных, гнойно-некротических заболеваниях пальцев у рогатого скота (Габбасов А.А., Зарипов И.З., Панин С.В., Шамсутдинова Г.Г., Кутлукаев И.И., Афанасьев А.В.).

Аль-Каттан Лейс Махмут (2003) на основании изучения топографической анатомии симпатических нервов и иннервации органов грудной полости впервые разработал новокаиновую блокаду грудных внутренностных нервов у коз. Он изучил действие данной блокады на клиническое состояние, гематологические и иммунологические показатели клинически здоровых и больных бронхопневмонией коз и овец в климатических условиях России и Ирака. Апробировал лечебную эффективность НБГВН, а также её сочетания с различными антимикробными средствами, при острой катаральной бронхопневмонии у мелкого рогатого скота.

Изысканиями Р.А. Усманова (2002) установлена эффективность внутривенной и внутритканевой инъекции озонированного физраствора и местного промывания гнойных очагов этими растворами на фоне ННБ. При этом способе ускоряется созревание гнойно-гнилостной флегмоны бедра и голени, происходит вскрытие образовавшихся гнойных полостей, клиническое выздоровление больных животных наступает значительно быстрее по сравнению с традиционным способом лечения гнойной флегмоны.

Многообещающи итоги исследований лечебной эффективности этиопатогенетической терапии при таких трудно поддающихся лечению процессах, как экзема и дерматит у собак, которые провела А.Н. Валеева (2000). Она достигала хорошего лечебного эффекта используя препараты общего и местного действия на фоне новокаиновых блокад при локализации процесса в области головы, а в области спины, поясницы, крупа, промежности и задних конечностей применением ННБ. В качестве этиотропной и симптоматической терапии А.Н. Валеева использовала препараты антигистаминные, иммуномодулирующие, стимулирующие функцию печени и т.п.

В настоящее время сотрудниками кафедры проводится научно-исследовательская работа по различным направлениям: усовершенствованием методов патогенетической терапии легочных болезней животных, ортопедических заболеваний крупного рогатого скота; изучение вопросов репаративной регенерации тканей и разработка новых методик оперативных вмешательств; диагностика, лечение и профилактика акушерско-гинекологических патологий и болезней молочной железы у сельскохозяйственных животных; синхронизация у коров и профилактика эмбриональной смертности; диагностика и лечение болезней у мелких домашних животных; поиск и испытание новых химиотерапевтических, иммуномодулирующих средств лечения при хирургической патологии.

Таким образом, основанная более ста лет назад Г.П. Кирилловым и Л.С. Сапожниковым казанская научная школа ветеринарных хирургов успешно развивается и сегодня. Результаты научных исследований легли в основу более 130 кандидатских и докторских диссертаций, успешно защищенных учениками и последователями основателей этой школы, успехи которой признаны не только ветеринарной общественностью и научными кругами, но и руководящими органами Республики Татарстан и Российской Федерации.

За существенный вклад в развитие ветеринарной науки почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР» было присвоено Б.М. Оливкову, А.П. Студенову, Т.С. Минкину, В.В. Мосину, М.Ш. Шакурову. За особо важные результаты научных исследований профессорам Б.М. Оливкову, А.П. Студенцову, В.В. Мосину, доцентам А.И. Фроловой и К.Г. Гариповой присуждены Государственные премии СССР, а М.Ш. Шакурову и И.Г. Галимзянову – Республики Татарстан.

НАДПЛЕВРАЛЬНАЯ НОВОКАИНОВАЯ БЛОКАДА ЧРЕВНЫХ НЕРВОВ И СИМПАТИЧЕСКИХ СТВОЛОВ

ПО В.В. МОСИНУ

В процессе многолетних научных исследований по изысканию новых методов обезболивания животных в период хирургических операций, лечения животных, больных незаразными болезнями, молодым ученым В.В. Мосиным была разработана техника и технология выполнения надплевральной новокаиноой блокады чревных нервов и симпатических стволов. Эта проблема стала темой его кандидатской и докторской диссертации, в которых он представил убедительные материалы по примеению этой блокады при многих болезнях у разных видов животных. По его поручению над проблемой эффективности примеения блокады В.В. Мосина работали аспиранты и соискатели А.Я. Слесарев, А.Н. Корнишин, М.Ш. Шакуров, А.И. Фролова, П.А. Солодков, К.Г. Гарипова, А.М. Миняев, М.Л. Артемьев, В.А. Красняков, Н.А. Серов, Ф.Б. Билалов, В.И. Оришкович, А.Н. Безин, А.В. Тимков и многие другие. Ими была доказана высокая терапевтическая эффективность ННБ при воспалении брюшины, болезнях органов брюшной и тазовой полостей, акушерско-гинекологических заболеваниях, маститах, острых расстройствах прищеварения у молодныка, при тромбофлебите,, атониях и гипотониях преджелудков, при гнойно-гнилостной флегмоне на тазовых конечностях, стронгуляционной непроходисомти кишечника, ущемленных гружах, послекастрационных осложнениях. Результаты исследований свидетельствуют об ускорении заживления ожоговых, механических ран на спине, крупе, зааадддних конечностях у животных.

Надплевральная нововкаиновая блокада по В.В. Мосину широко применяли практические ветеринарные специалисты и известные медицинские хирурги для обезболивания больных людей перед абдоминальными операциями.

НОВОКАИНОВАЯ БЛОКАДА ГРУДНЫХ ВНУТРЕННОСТНЫХ НЕРВОВ ПО М.Ш. ШАКУРОВУ

Продолжая научное направление, основанное В.В. Мосиным, его ученик М.Ш. Шакуров разработал новокаиновую блокаду грудных внутренностных нервов и пограничных симпатических стволов у разных видов животных (1969 г.). Исследования показали, что эта блокада у здоровых и больных животных обуславливает значительную перестройку функций сердечно-сосудистой, дыхательной, иммуно-защитной и других систем организма. У здоровых животных после блокады резко расширяются сосуды легких, усиливается газообмен, повышается парциальное давление кислорода, снижается напряжение углекислого газа, благоприятные сдвиги наблюдаются в компенсаторно-приспособительных реакциях со стороны буферных систем организма, стабилизируются показатели ЭКГ, усиливаются трофические процессы в миокарде, стимулируется клеточная и гуморальная защита организма. При легочных болезнях блокада снижает перераздражение соматического отдела нервной системы, уменьшает кровяное давление, улучшает сердечную деятельность. Доказана высокая терапевтическая эффективность блокады грудных внутренностных нервов и пограничных симпатических стволов при инфекционных и незаразных болезнях легких у телят.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И.А ТЕЛЯТНИКОВА

Преподаватель кафедры хирургии Казанского ветеринарного института, заслуженный деятель науки Башкирской АССР И.А. Телятников сконструировал и производил щипцы для кастрации самцов животных: для кастрации перкутанным способом; для кастрации хрячков; для бескровной вазоктомии быков и баранов; универсальный магнитный зонд для извлечения металиических предметов из пищеода и желудка животных.

Ветеринарные инструменты изготовлены промышлееным способом и пользовались большим спросом на рынке ветеринарных товаров.

БАЛЬЗАМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЛУБОКИХ, ОБШИРНЫХ ОЖОГОВЫХ И ИНФИЦИРОВАННЫХ РАН И ЯЗВ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА ДОЦЕНТА, ЗАСЛУЖЕННОГО ИЗОБРЕТАТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ФАЙЗУДИНА БИЛАЛОВА.

Бальзам-гель Ф.Б. Билалова длительное время пользовался спросом на рынке ветеринарных медикаментов.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИНЪЕКТОР Ф.Б. БИЛАЛОВА

Для введения биопрепаратов животным Ф.Билалов изобрел и сконструировал уникальный инъектор, который значительно сократил рабочее время на массовую обработку животных против инфекционных болезней.

ЦЕРВИКАЛЬНАЯ ПУНКЦИЯ СУБАРАХНОИДАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ЖИВОТНЫХ ПРОФЕССОРА В.Г. ЗАЙЦЕВА

Метод В.Г. Зайцева успешно применялся при параличах и парезах конечностей животных,обеспечивал быстрое выздоровление больных.