Казанская научная школа физиологов

Преподавание физиологии в Казанском ветеринарном институте осуществлялось преподавателями университета, профессорами Н.О. Ковалевским, И.Г Навалихиным, К.В. Ворошиловым, И.М. Догелем, Д.В. Полумордвиновым. При кафедре был создан физиологический кабинет, которым заведовал ученик Н.О. Ковалевского – Иван Григорьевич Навалихин. И.О. Ковалевским были заложены основные традиции Казанской физиологической школы, и экспериментальный метод был принят за основу физиологического исследования. Благодаря Н.О. Ковалевскому сформировалось направление физиологических исследований по изучению регуляторных систем. Под руководством Н.А. Миславского казанская физиологическая лаборатория окончательно оформилась в самостоятельную структуру, изучающую регуляторные процессы, обеспечивающие целостность функций организма.

Д.В. Полумордвинов и его сотрудники исследовали вопросы иннервации внутренних органов. Статья Д.В. Полумордвинова «О регуляции движений желудка» открыла новое направление, связанное с идеями павловской школы пищеварения.

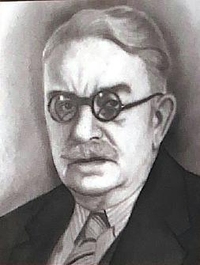

Профессор

К.Р. Викторов – заведующий кафедрой (1920-1936 гг.)

Самостоятельное научное направление кафедра получила в 1910 году, когда ее возглавил один из основателей отечественной физиологии сельскохозяйственных животных, воспитанник Казанского ветеринарного института, профессор Константин Рафаилович Викторов (1878-1958). Обладая организаторским талантом, быстро и широко развернул педагогическую и исследовательскую работу кафедры физиологии, которая становится лучшей из физиологических кафедр ветеринарных институтов Союза по размаху своих работ, их интенсивности и по уровню преподавания физиологии. Являясь пионером в деле создания отечественной физиологии сельскохозяйственных животных, К.Р. Викторов возложил фундамент новой отрасли науки, на этом фундаменте быстро стало расти и шириться грандиозное здание отечественной физиологии животных.

К.Р. Викторовым было заложено научное направление кафедры – изучение особенностей, возможностей и закономерностей деятельности органов сельскохозяйственных животных и их регуляция. Он сформировл новые представления в физиологии пищеварения у кур, обмена веществ у кроликов, функциональные особенности желез внешней секреции разных животных, особенности высшей нервной деятельности свиней. Видное место в научном творчестве К.Р. Викторова занимала проблема биологического действия гистолизатов и цитотоксинов.

На кафедре с большой обстоятельностью и тщательностью были проведены экспериментальные исследования по физиологии птиц, пищеварительной, мышечной и нервной систем, нервных центров гуморальной передаче нервного возбуждения, гуморальной и рефлекторной регуляции физиологических процессов и функций животных. Были выяснены важные роли рецепций с верхних дыхательных путей в регуляции деятельности дыхательного, сердечного, сосудодвигательного и других ценров, роли большого ряда биологически активных эндогенных веществ в деятельности сердца, мышц и других органов. Широкую известность получили исследования влияния лизатов и цитотоксинов, было показано большое практическое значение малых доз последних в стимуляции обменных процессов, в повышении продуктивности, терапии бесплодия, гипофункции органов.

Представителями Казанской школы ветеринарных физиологов этого периода явились Викторов К.Р., Афонский С.И., Павловский Е.Н., Попов П.И., Нуждин Г.А., Денисов П.К., Колосова С.Г, Милованов Ф.Н., Иванов Н.В., Пескова А.И., Окишев Ф.Р., Павлов И.А., Караваев В.Н., Лекарева А.В., Некрасова Т.В., Рябов М.Х., Морозов А.А., Бирих В.К., Казаков И.Ф., Бирих И.С., Шнеерсон А.Г., Лопатина Н.М.

В процессе изучения вопроса о регуляции физиологической деятельности в связи с изучением действия гистолизатов профессора Тушнова, профессором Викторовым и Рябовым было начато исследование физиологического действия цитотоксинов (третий цикл). Эти работы привели к открытию исключительно важного для теории и практики явления специфического органного стимулирующего действия малых доз цитотоксинов. Работы эти привлекли к себе внимание широкого круга исследователей, тщательно и всесторонне изучаются в физиологической лаборатории института и в других городах СССР (Москва, Киров, Фрунзе, Белая Церковь, Ставрополь и др.). В 1936 г. К.Р. Викторов перешел на работу в Московскую ветеринарную академию, 1940 г. – в Московскую сельскохозяйственную академию имени Тимирязева.

Викторовым К.Р. были написаны и изданы учебник по физиологии животных, выдержавший 4 издания и бывший основным учебником в течение многих лет, ряд учебных пособий по частным вопросам физиологии.

Профессор Е.Н. Павловский – заведующий кафедрой (1936-1963 гг.)

С 1936 по 1963 годы кафедрой заведовал заслуженный деятель науки ТАССР, профессор Евгений Никандрович Павловский. Он родился 26 сентября 1904 г. В 1924 г. окончил Казанский государственный ветеринарный институт. В декабре 1925 г. поступил на должность ассистента кафедры физиологии. В 1930 г. ему было присвоено звание доцента. В 1936 г. Е.Н. Павловский назначен заведующим кафедрой нормальной физиологии Казанского ветеринарного института и стал успешно развивать научную деятельность. Он автор 26 научных работ. Под его руководством выполнено 11 научных работ, из них 5 диссертаций.

Е.Н. Павловский изучал крупную проблему – физиологическую роль рецепции верхних дыхательных путей. Им‚ было установлено огромное значение постоянных влияний с рецепторов верхних дыхательных путей для регуляции возбудимости дыхательного и ряда вететативных центров. При выключении или ослаблении этой рецепции развивалось понижение тонуса центров дыхания, сердечно-сосудистого, пищевого и центров обменных процессов, вследствие чего наступало состояние хронической гипоксемии, понижения трофики, приводящие к понижению работоспособности, изменению реактивности, ослаблению резистентности к действию вредных факторов среды. Эти работы расширили представления о рефлекторной регуляции дыхательного центра.

Е.Н. Павловский, обладая организаторским и научно-педагогическим талантом, достойно продолжил развитие Казанской школы физиологов. Его организаторские способности формировались на ответственных должностях, которые он занимал с 1932 по 1936 годы – заведующего кафедрой физиологии в институте молочного хозяйства, одновременно заведующего отделом птицеводства и заместителя директора по научно-учебной работе, с 1944 по 1948 годы – директора Казанского научно-исследовательского ветеринарного института и одновременно в течение 2 лет директор республиканской ветеринарной лаборатории, с 1947 по 1963 годы – директор, затем ректор Казанского государственного ветеринарного института.

Е.Н. Павловский заметно активизировал научно-исследовательскую работу коллективов кафедр и научных отделов институтов, которые он возглавлял. На кафедре физиологии под научным руководством Павловского Е.Н. продолжались исследования по изучению роли рецепторных влияний с верхних дыхательных путей, лизатной и цитотоксической стимуляции организма и начались широкие исследования по кардинальной проблеме физиологии — нервно-гормональной регуляции функций органов у сельскохозяйственных животных. В этих целях им было обосновано и широко использовано воздействие на нервы раствором новокаина. Преимущества этого методического приема состоят в том, что он сочетает в себе два необходимых для выяснения роли нерва метода — временное выключение, которое сменяется временной постепенной активизацией (восстановлением) деятельности. Были определены роли парасимпатической и симпатической иннервации в регуляции секреторной, сократительной и всасывательной деятельности слюнных желез (Павловский Е.Н., Лысов В.Ф., Калашников ВМ. Макалеев И.Ш.), желудка (Павловский Е.Н., Лысов В.Ф., Берестов В.А.), преджелудков (Павловский Е.Н., Макалеев И.Ш., Лысов В.Ф., Костина Т.Е., Дросин В.П.), поджелудочной железы и печени (Павловский Е.Н., Костина Т.Е.), тонкого и толстого отделов кишечника, (Павловский Е.Н., Макалеев И.Ш., Лысов В.Ф., Костина Т.Е., Дросин А.И.), брюшины (Павловский Е.Н., Зеленов Ю.Н.), почек (Павловский Е.Н., Лысов В.Ф.), надпочечников (Павловский Е.Н., Трутнев Е.И., Халитова 3.А., Браунагель А.Л.), ферментативной активности тканей (Павловский Е.Н., Иванов В.Я.), системы крови (Павловский Е.Н., Костина Т.Е., Поляков А.И.), системы лимфы (Павловский Е.Н., Гаврилова Т.А.).

В исследованиях использованы совершенные методические приемы, методы функциональных нагрузок, клиренсов, изотопов, современные приборы – пламенный и спектрофотометры, флуориметры, рентгенограф и др., сложные усовершенствованные хирургические операции – удаление гипофиза (Трутнев Е.И.), инсулярного аппарата (Павловский Е.Н., Поляков А.И.), половых желез (Максин А.Б.), выведение протока слюнных желез (Калашников В.М., Макалеев И.Ш.), поджелудочной железы и печени (Костина Т.Е.), изолированного малого желудочка (Лысов В.Ф.), участков кишечника (Зиганшина Ф.Ш.), наложение фистул на толстый отдел кишечника (Зинатуллин Р.М.), изолирование малого рубца (Лысов В.Ф.,Саяпин В.П.), малой книжки (Лысов В.Ф., Дросин В.П.) выведение мочеточников, наложение фистул на мочевой пузырь и пересадка почки (Лысов В.Ф.) и др. У животных для конкретных научных исследований. Показаны характер и степень пусковых и корригирующих функциональных влияний на каждый орган через парасимпатические нервные волокна, трофических влияний, определяющих возбудимость тканей, активность ферментов, через симпатические нервные волокна.

Значительные исследования проведены по изучению роли и связей гормонов гипофиза и надпочечников (Павловский Е.Н., Трутнев Е.И.). Изучены роли и связи половых гормонов надпочечников и семенников (Павловский Е.Н., Максин А.Б.), роли природных факторов среды в определении интенсивности обменных процессов (Павловский Е.Н., Фокин В.Б.), особенности высшей нервной деятельности крупного рогатого скота и свиней (Павловский Е.Н., Калашников В.М., Давлетшина С.З3.), механизма профилактического и терапевтического действия новокаиновой блокады симпатических нервов по методам Мосина В.В. и Шакурова М.Ш. при воспалительных процессах (Павловский Е.Н. и весь коллектив кафедры), механизма стимулирующего действия лизатов и цитотоксинов на обменные и иммунные процессы, на продуктивность животных (Павловский Е.Н., Давлетшина С.3., Провоторова В.Г., Булатова Э.М., Трутнев Е.И., Лысов В.Ф. и др.). В научных исследованиях участвовали студенты (ныне профессора Хазипов Н.3., Берестов В.А. и др.).

Павловский Е.Н. постоянно вел работу по совершенствованию учебного процесса. Он обеспечил кафедру ныне занимаемыми прекрасными учебными аудиториями, хирургической научно-исследовательской лабораторией, современными приборами и реактивами для проведения совершенных научных исследований.

Павловским Е.Н. было осуществлено пятое издание учебника К.Р. Викторова по физиологии животных и изданы 2 практикума по физиологии сельскохозяйственных животных, один практикум по физиологии крови.

Под руководством Е.Н. Павловского защищено 5 докторских и 25 кандидатских диссертаций.

За успешную научно-педагогическую, административно-хозяйственную и общественную деятельность Е.Н.Павловский награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд в ВОВ», «За победу над Германией», медалью китайско-советской дружбы, бронзовой медалью ВСХВ, значками отличника социалистического сельского хозяйства МСХ СССР, Почетными грамотами Верховного Совета ТАССР, МВО и МСХ СССР, удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки ТАССР».

Доцент Т.Е. Костина – заведующий кафедрой (1963-1968 гг.)

С 1963 по 1968 годы кафедрой физиологии заведовала доцент Костина Татьяна Емельяновна.

В этот период Т.Е. Костина вела научные исследования по опредлелению постнатального становления, закономерностей и механизмов регуляции секреторной деятельности печени у овец. По результатам этих исследований ею была оформлена и защищена диссертация на соискание степени доктора биологических наук (1973 г.).

Под руководством Костиной Т.Е. изучалось в возрастном аспекте становление состава и свойств системы крови (Костина Т.Е., Лукошкина В.Г, Сытько В.В.), минерального обмена у овец и свиней (Костина Т.Е., Хасибуллин Р.Х.), влияние режима эксплуатации коров на течение родов и послеродового периода (Костина Т.Е. Гавриленко Н.Н.).

В течение ряда лет изучались разнообразные реакции телят с адаптацией к действию холода при содержании их в условиях низких температур (Костина Т.Е., Пономарев В.В). Под руководством Костиной Т.Е. подготовлены соискателями и аспирантами семь кандидатских и одна докторская диссертации.

Профессором Костиной Т.Е. с новых позиций – позиций функциональных систем организма животных – оформлены и изданы впервые учебные пособия по частной физиологии животных: «Физиологические особенности функциональных систем у овец» (1980), «Физиология кожи овец» (1980), «Физиологические особенности функциональных систем у свиней» (1982), «Физиология системы крови» (1984), «Физиологические особенности функциональных систем у лошадей» (1987). В связи с расширением кафедры физиологии, присоединением к ней этологии животных, вместе с профессором В.Ф. Лысовым оформлено и издано учебное пособие «Этология сельскохозяйственных животных» (2003). Оформлены и изданы учебные пособия по актуальным темам физиологии животных: «Физиология желчевыделения у овец» (1961), «Физиология печени» (2007).

За многолетний честный, добросовестный и плодотворный труд, заслуги в области науки, высшего профессионального образования Т.Е. Костина награждена медалью «Ветеран труда» (1983), нагрудными знаками «За активную работу» (1979), «Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства», «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2007), многочисленными дипломами и Почетными грамотами МСХ, МВО СССР, РТ и РФ, ректората, парткома и профкома КГВИ и КГАВМ, республиканского и Всероссийского общества «Знание», удостоена звания лауреата премии государственного образования РФ (1993).

Профессор В.Ф. Лысов – заведующий кафедрой (1968-1999 гг.)

С 1968 по 1999 годы кафедру возглавлял заслуженный деятель науки РФ и РТ, лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники, профессор Лысов Виктор Федорович.

Под руководством Лысова В.Ф. проводились исследования по проблеме системогенеза у сельскохозяйственных животных, особенностей постнатального структурно-функционального совершенствования органов, систем, механизмов его регуляции, роли нервных и гуморальных факторов. Были начаты научные исследования по физиологии молодняка сельскохозяйственных животных, по определению структурно-физиологических особенностей и роли нервных и гуморальных факторов в физиологическом становлении органов и систем у сельскохозяйственных животных в различные фазы антенатального и постнатального онтогенеза с позиций системогенеза.

По структурно-химической картине органов: содержанию воды, калия, натрия, ферментному, гормональному и медиаторному профилям и функциональным возможностям определены ыизиологические особенности у новорожденных животных, закономерности и темпы постнатального развития, сроки завершения структурно-физиологической организации, роли нервных и гуморальных факторов в обеспечении развития органов и систем пищеварения, крови, почек, обмена веществ, дыхания, желез внутренней секреции, симпатической и парасимпатической иннервации, серотонинергической и гистаминергической систем у крупного рогатого скота, овец, свиней, птиц, собак, кроликов, определены особенности развития организма в антенатальный период при многоплодной беременности у кроликов (Лысов В.Ф. и его ученики).

По результатам исследований защищено 6 докторских и 28 кандидатских диссертаций, опубликовано около 400 научных статей, 18 монографий и учебных пособий.

На основе разработок профессором Лысовым В.Ф. изданы два федеральных учебника по физиологии и этологии животных: краткий (2004) и полный (2005), два практикума по физиологии (1990) и по физиологии и этиологии (2006). Работал с 1974 года деканом ветеринарного факультета 5 лет, проректором академии 20 лет.

За многолетний добросовестный и плодотворный труд, заслуги в области науки, высшего профессионального образования Лысов В.Ф. награжден орденом «Знак Почета», 4 медалями, знаком «Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства», многочисленными дипломами и Почетными грамотами МСХ, МВО СССР, РТ и РФ‚ ректората, парткома и профкома КГВИ и КГАВМ.

Профессор

Т.В. Гарипов – заведующий кафедрой

(1999-2016 гг.)

В 1999-2016 гг. кафедру физиологии возглавлял заслуженный деятель науки РТ, почетный работник высшего образования РФ, доктор ветеринарных наук, профессор Гарипов Талгат Валирахманович.

Гарипов Т.В. работал заместителем декана и деканом ветеринарного факультета (1981-1996 гг.), с 2003 по 2008 годы – проректором академии по учебной работе.

Гарипов Т.В. продолжил развивать основное направление исследований кафедры – изучал связи структурно-функционального состояния внутренних органов с нейрогуморальным статусом животных в ранний постнатальный период онтогенеза в обычных условиях и при действии стресс-факторов внешней среды, поведенческие акты животных. Под его руководством изучены роль барорецепторов позвоночных артерий в регуляции деятельности систем кровообращения и дыхания; деятельность почек и гомеостатическое поведение кроликов в постнатальном периоде онтогенеза; специфика реакций нервной, эндокринной, иммунной систем крови, обмена веществ, выделения и коррекция их у крупного рогатого скота, овец, свиней, кроликов, собак при действии технологических факторов, условий внешней среды, вызывающих напряжение организма; дано физиологическое и экологическое обоснование использования БАД при откорме свиней; усовершенствованы методики анализа и обработки результатов исследований состава крови; показаны биологические свойства сероорганических соединений нефтехимического синтеза и перспективность их применения в ветеринарии (Гарипов Т.В., Кадыров А.Х., Гудин В.А., Уразаева Л.А., Котомцев Л.В., Каримова Р.Г., Шиндала М.Х., Мартынов Г.Н., Воробьев Е.В., Искандерова Э.Ю., Шабыев Л.А., Кленков М.Ю., Хазипов Н.Н., Садыкова Ю.Р., Рахимова Р.М., Юрк РВ., Халиуллина Н.Ю., Гильмутдинов Р.Я., Папаев Р.М.). По итогам этих исследований опубликовано более 100 научных статей, одна монография, защищено 3 докторских и 10 кандидатских диссертаций. В исследованиях широко использовались системный подход, новые методические приемы. На кафедре оборудован компьютерный класс, используются технические средства обучения. Лабораторные занятия по физиологии сельскохозяйственных животных, методике научных исследований, специализациям проводятся высококвалифицированными специалистами – профессорами Гариповым Т.В., Зеленовым Ю.Н., доцентами – Гудиным В.А., Каримовой Р.Г., ст. преподавателем Уразаевой Л.А. с использованием компьютерных технологий.

Коллектив кафедры физиологии 2009 г.

С 2016 по 2020 годы кафедру физиологии и патологической физиологии возглавляла доктор биологических наук, профессор Каримова Руфия Габдельхаевна. Под ее руководством проводили научные исследования физиологических эффектов экзогенных доноров оксида азота, изучали биологическую активность, фармако-токсические свойства соединений фуроксанового, пиридинового и имидазольного ряда. Провели оценку комплексной нитроксидэргической реакции организма на соединения бензофуразанового ряда.

Профессор

Ежкова А.М. Заведующая кафедрой (2020 – по настоящее время)

С 2020 года по настоящее время кафедру возглавляет Лауреат государственной премии РТ в области науки и техники, Лауреат премии Академии наук РТ имени К.Г. Боля, доктор биологических наук, профессор Ежкова Асия Мазетдиновна. Под ее руководством продолжаются исследования по основным направлениям Казанской школы ветеринарных физиологов и патофизиологов – изучение структурно-функционального состояния органов животных в эмбриональный и постнатальный периоды онтогенеза в нормальных условиях и при воздействии наноматериалов. Проводятся исследования поведенческих актов животных в промышленных комплексах с использованием новых методических приемов машинного зрения.

На кафедре ведутся фундаментальные научные исследования по актуальной проблеме физиологии – изучению закономерностей онтогенетического созревания, принципов взаимодействия и роли нервно-гуморальных регуляторных систем в механизмах обеспечения оптимальной интенсивности метаболизма, роста, адаптации организма к условиям периода развития, внешней и внутренней среды, условиям интенсивных технологий. Разрабатываются методы коррекции состояния функциональных систем организма в измененных условиях.

На кафедре воспитана плеяда ученых-физиологов. С участием и под руководством представителей этой школы выполнено 32 докторских и более 100 кандидатских диссертаций. Представители Казанской школы ветеринарных физиологов работают во многих областях, краях и республиках России, а сейчас и за границей.

УЧЕНИЕ АКАДЕМИКА М.П. ТУШНОВА О ЛИЗАТАХ

Выпускник Казанского ветеринарного института 1905 г. с начала своей творческой деятельности обратил внимание на лизаты. В 1911 г. защитил диссертацию на тему «Биологическая роль спермотоксинов при оплодотворении». Длительная и напряженная работа о назначении промежуточных продуктов распада клеток и тканей для жизнедеятельности завершилась в 20-х годах прошлого века созданием теории «о натуральных клеточных ядах». По Тушнову, продукты клеточного распада являются одновременно и отбросами, и регуляторами деятельности организма. На основе этого положения им была предложено использовать при некоторых патологических нарушениях в организме искусственное введение небольшого количества продуктов распада соответствующих органов для стимуляции, чтобы на этой основе получить оживление и нормальную деятельность этих органов.

Для искусственного получения таких продуктов им был разработан метод лизирования пищеварительными ферментами при определенном режиме органов и тканей здорового животного. Эти продукты были названы гистолизатами, в состав которых входят пептоны, аминокислоты и другие соединения. М.П. Тушнов в их действии на организм особое значение придавал высокомолекулярным продуктам распада белков. С этими продуктами он связывал специфичность гистолизатов. По его мнению, гистолизаты в организме более активно действуют на тот орган, из которого он приготовлен. Эту проблему глубоко изучал сам М.П. Тушнов и руководил работой других ученых Казанского ветеринарного института. Было установлено, что гистолизаты повышают устойчивость организма животных к инфекционным болезням, в том числе сибирской язве. Х.Х. Абдуллин, Ш.Х. Харисов и Б.С. Сухорецкий установили стимулирующее действие гистолизатов на продукцию организмом антител при иммунизации антигенами.

Е.К. Боль и В.В. Никитский установили определенное действие лизатов, полученных по методу М.П. Тушнова, на культуру гомологичных микробов.

Многочисленными работами ученых Казанского ветеринарного института была доказана высокая эффективность гистолизатов – активизируют обмен веществ, повышают работоспособность и продуктивность животных, укрепляют защитные механизмы организма (П.Я. Сырнев, А.П. Студенцов, М.Ф. Сметкин, Н.В. Иванов, С.А. Хрусталев, Е.Н. Павловский, П.И. Шаталов, В.Г. Мухин, И.Ф. Таняшин и многие другие).

В 1927 г. М.П. Тушнов получил официальное разрешение на массовое изготовление и реализацию гистолизатов через аптекоуправление. За 11 лет было изготовлено более 200 тысяч флаконов различных лизатов, приготовленных из тканей яичника, семенников, печени, селезенки, молочной железы. Все они оказались эффективными при различных болезнях животных и человека.

Было установлено, что гистолизаты обладают общетонизирующим действием, повышают естественную устойчивость к инфекциям, усиливают процессы иммуногенеза, повышают продуктивность животных, нормализуют деятельность поврежденных органов и тканей.

В послевоенный период углубленное изучение гистолизатов академика М.П. Тушнова проводились на кафедре нормальной физиологии животных под руководством профессора Е.Н. Павловского и на кафедре патологической физиологии под руководством профессора Н.А. Крыловой.

В результате многоплановых экспериментальных исследований профессором М.П. Тушновым разработано оригинальное учение о лизатах, которое получило свое развитие в биологии, медицине и ветеринарии. Академик стал основоположником тканевой терапии. Его идеи сыграли значительную роль в создании учения о цитотоксинах и цитотоксической стимуляции. Материалы этих исследований переведены на 15 языков, что сделало академика М.П. Тушнова широко известным и за пределами нашей страны.

Заведующий кафедрой М.Ф. Сметкин продолжил работу М.П. Тушнова по гистолизатам и в своей диссертации «Феномен геоагглютинации под действием лизатов,, при эпизоотическом энцефаломиэлите и инфекционной анемии у лошадей» подробно описывает свои исследования гистолизатов, определяет в них «глубину» лизиса, изучает гемоагглютинацию под их действием.

Доцент А.И. Пучковский при работе над докторской диссертации «Воспроизводительные функции и белковый спектр крови у животных в связи с гипопротеинемией» также использовал гидролизаты в своих исследованиях. Вводил их животным при гипопротеинемии.

Заведующий кафедрой физиологии, профессор Е.Н. Павловский опубликовал ряд статей в Научных трудах института:

— Об использовании лизатов в животноводстве (Сборник трудов КГВИ, 1966. – с. 34-35);

— Оценка безвредности, биологической активности и профилактической эффективности при экспериментальном иммунодефицитном состоянии животных (Материалы научно-производственной конференции по проблемам ветеринарии и животноводства, Казань, 1995. – с.65).

— Некоторые итоги и ближайшие задачи изучения и применения гистолизатов (Е.Н. Павловский, Э.М. Булатова, Н.П. Пятибритова, Материалы докладов Всесоюзной научной конференции, посвященной 100-летию Казанского Ордена Ленина Ветеринарного института, том 2, Казань, 1974 г. – с. 181-182).

Профессор Е.Н. Павловский в докладе на Всесоюзной научной конференции, посвященной 100-летию Казанского ветеринарного института отмечал, что Казанский ветеринарный институт сделал большой вклад в создание и развитие учения о биостимуляторах и их внедрение в практику ветеринарии и животноводства. Это связано прежде всего с именами выдающихся ученых института профессоров М.П. Тушнова и К.Р. Викторова, разработавших основные положения о физиологической роли и возможности применения с целью стимуляции продуктов распада тканей и цитотоксинов.

Проблема физиологической стимуляции роста, развития и производительности животных и птиц, как пишут авторы статьи (Е.Н. Павловский, Э.М. Булатова, Н.П. Пятибритова) – всегда была актуальной, и актуальность ее возрастает в условиях растущей интенсификации животноводства, с переводом содержания и эксплуатации животных на промышленную основу.

Исследованиями сотрудников кафедры физиологии по стимуляции яйценоскости кур гистолизатами установлено, что наиболее эффективным, широко доступным и экономически выгодным является применение эмбриоплацентолизата путем добавления в корм. Средней оптимальной дозой оказалась доза в размере 1 мл стандартизированного лизата на 1 кг живого веса. Лизат изготавливали из эмбрионов овцы, коров, свиней последних сроков беременности путем лизиса пепсином с последующей стандартизацией по содержанию полипептидов, сухого остатка и биологической активности.

Стимулирующий эффект начинает проявляться с 7-10 дня после начала дачи лизата в корм и при одном периоде применения продолжается 20-40 дней после окончания дачи его, постепенно снижаясь.

Стимулирующее действие лизата проявляется:

1) в повышении яйценоскости кур на 15-40%;

2) в увеличении веса яиц на 1-4%;

3) в ускорении начала яйценоскости на15-20 дней;

4) в снижении затрат кормов на единицу продукции;

5) в повышении устойчивости кур-несушек к неблагоприятно действующим факторам и инфекции;

6) в повышении эффективности ветеринарно-санитарных мероприятий против пуллороза цыплят и снижения падежа цыплят от пуллороза на 30-50%.

Также установлено, что дача лизата вызывает усиление роста всех органов: через месяц после прекращения применения лизата вес сердца, желудка, кишечника, почек, поджелудочной железы увеличен на 2-19%; печени, щитовидной железы, надпочечников – 15-35%; зобной железы – на 3-50%, гипофиза – на 30-70%.

Дальнейшими задачами коллектива института авторы статьи определяли:

— изучение действующих начал путем разделения на возможно большее количество фракций;

— разработка методов получения лизатных концентратов или лизатов в сухом виде;

— изучение стимулирующего действия при применении их путем добавления в корм другим сельскохозяйственным животным.

Э.М. Булатова (Ученые записки КГВИ, том 98, 1967г, с.204-208) сообщает, что внутримышечное применение эмбриоплацентолизата, корпоролизата в смеси с овариолизатом, сопровождается увеличением живого веса и яйценоскости кур.

Более выраженный эффект стимуляции продуктивности кур отмечается при внутримышечном введении препаратов лизата, а при введении их с кормом проявляется в течение первого месяца опыта. Введение в организм лизатов вызывает умеренное, но устойчивое увеличение количества гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и белков сыворотки крови.

О.З. Давлетшина изучала действие гистолизатов на рост и развитие подсвинков (Ученые записки КГВИ, том 95, 1965 – с.125-129). Она сообщает, что гистолизаты (миолизат и эмбриолизат) являются действенными стимуляторами роста подсвинков как при внутримышечном, так и при пероральном введении. Гистолизаты в повышенных дозах проявляют двухфазное действие (в начале тормозят рост, затем стимулируют), а в оптимальных дозах проявляют сразу стимулирующее действие. Оптимальной дозой для внутримышечного введения подсвинкам 3-4 месячного возраста весом 40 кг является 0,1 мл смеси миолизата и эмбриолизата (1:1) на 1 кг веса тела, а для перорального введения 1 мл смеси на 1 кг веса.

Е.И. Трутнев изучал влияние гистолизатов на кору надпочечников (Ученые записки КГВИ, том.95, 1965. – С. 130-135). Опыты проводил на 146 белых мышах, 5 собаках, 8 овцах. Он установил, что гистолизаты из различных органов и тканей обладали различной эффективностью действия. Изменения в лейкоцитарной формуле после инъекции лизатов указывают на стимулирующее влияние продуктов ферментативного распада органов и тканей животного организма на кору надпочечников.

Постоянное обновление организма сопровождается распадом клеток. Образующиеся при этом белковые метаболиты участвуют в регуляции деятельности отдельных органов и тканей. Кора надпочечников участвует в регуляции общего обмена веществ и адаптационно-приспособительных реакциях.

Действующим началом лизатов являются продукты расщепления белков.

Стимуляция коры надпочечников после инъекции лизатов наступает под воздействием продуктов расщепления всех эндокринных желез. Лизаты из кожи и легких стимулировали деятельность коркового слоя надпочечных желез.

О стимулирующей активности лизатов сообщено в статьях Е.Н. Павловского, Е.И. Трутнева (Ученые записки КВИ, т.80. – с.3-14), Е.И. Трутнева (Ученые записки КВИ, том 93, 1964).

Доцент Захарова С.А. и старший преподаватель Шаламова Г.Г. проводили экспериментальные исследования по изучению влияния тестолизата, лиенолизата и тимолизата на некоторые органы гипотрофных пушных зверей. Ими установлено, что при введении тестолизата серебристо-черным лисицам живая масса за один месяц увеличилась на 1,1 кг, среднесуточный прирост массы составил 36,3 г, песцам – 36,67 г, при введении лиенолизата – соответственно 34 и 33,3 г, тимолизата – 30,3 г. Прирост живой массы зверей при применении тестолизата у лисиц был выше после применения тестолизата на 19,62%, лиенолизата – 18,24, тимолизата – 17,86%. Они установили, что лизаты оказывают положительное влияние на рост и развитие зверей, способствует более интенсивному приросту общей массы тела в период подготовки зверей к зимовке. Лизаты стимулируют рост и развитие гипотрофичных щенков зверей. Ведение лизатов нормализует и корректирует функциональную активность селезенки, тимуса и лимфатических узлов. У зверей, обработанных тестолизатом отсутствовали какие-либо отклонения их общем состоянии, улучшились гематологические показатели, увеличилось количество гемоглобина, нормализовалось содержание эозинофилов, нейтрофилов. Авторами получены новые данные положительного действия лизатов на организм пушных зверей.

Научная разработка проблем физиологии и патологической физиологии, связанных с применением лизатов в животноводстве и ветеринарии, в Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана продолжается.